بقلم: د. أكرم جلال كريم

الأممُ التي تحارب الوعي وتقدّس التفاهة، وتغرس بذور الجهل وتحرق محاصيل الفكر، وتكسر أقلام العارفين، وترفع الجهّال والمنبوذين وتُقصي الحكماء والعارفين، هيَ أمم قد خطَّت لنفسها طريق الهلاك. فليس أقسى على الفكر مِنْ أنْ يُولد مُكَبَّلًا بأغلال الجهل، تشدّه أيادي السَّفاهة والتّفاهة لتغرزه في أرضٍ جَدْباء لا خُضرة فيها ولا ماء.

يقول “جورج أورويل”: “الحضارات قد لا تندثر دفعة واحدة، بل تَصْفرّ في خريف يُهمّش فيه العلم والتعليم”؛ فالجّهلُ داء يفتك بصاحبه، وهو ريح عاصف تضرب مزارع الفكر وتنسفها نسفًا ولا تتركها إلا قاعاً صفصا.

وَمن عجائب الدهر التي لا تفنى أوابدها أنّ نرى ونسمع عن بعض مَنْ حَمَلوا الفِكر وقد تخلّوا عنه وعن رسالتهم بأيديتهم، فأصبحوا كالحمار يحمل أسفارًا؛ استبدلوا شَرَفَ الكَلمة بِمناصِبَ زائلة، فَغَرَقوا في وَحل التّفاهة وَشَربوا من آسن السفاهة والغباوة؛ وهذا مالك بن نبيّ يترجم ذلك بقوله: ” “أسوأ أنواع الخيانة، أن يخون المفكر فكره”. فكانت حصيلة أمرنا أنْ هَجَرنا مَنابع العلم وَغَرسنا بذور الجهل فأنبتت جيلًا (أكثره) لا يقرأ ولا يفكر ولا يتحدى؛ يعشق التكرار، ويهرب من الابداع والابتكار.

ما أعظمه من ظُلم، أنْ نسلبَ المُعلّم والمفكّر حقّه، لكنَّ الأعظم أن يَظلم نَفسه، من حيث يشعر أو لا يشعر، فهو كالشمس الكاشفة لكل زيف، لكنه حينما يتخلى عن فكره ومبادئه فإنّه يتحوّل إلى شبحٍ في ظلام دامس فوق خشبة مسرح التفاهة والخداع. عن أي فكر ومعرفة يتحدثون، وقد كان همّهم لقب علمي أو ورقة تعلّق على الجدران، لا أن توقظ عقلًا أو تدلّ الطريق لحيران.

اليوم أصبح المفكر والمعلم يعيش الغُربة وسط أمة غارقة في نوم عميق، يكتب ليقرأ ما كَتَب؛ تغتاله العَبرة حينما ينصت لجاهل يتقمّص لغة الحكماء، وفي مخيلته كلمات “كارل ياسبرز” التي يقول فيها: “من لا يُشعل نارًا في قلب المتعلّم، فليعتزل التعليم.”

وفوق هذا وذاك، وفي ظل هذه الفوضى وهذا المشهد المُبعثر، طَفَت على سَطحِ مُستنقع الجّهل أعشاب وكائنات جوفاء، خالية من الحسّ، بذيئة في الحوار، تستخف بالحقيقة، وتجادل بجهل وعناد؛ كائنات تحلّق مسرورة في عتمة الجهل، منهجها العجيج والضجيج؛ وكم كان “آلان دونو” قريباً في وصفهم حينما قال: “التفاهة لا تحتاج إلى دليل، يكفي أن تكون صاخبة.”

لكنني على يقين، ومع شدّة هذا الإعصار، الذي أقصيَ فيه الرشيد وكوفئ فيه البليد؛ محنة جعلت التفاهة فنٌ لا يتقنه إلا الأشقياء، والوعي تهمة تلاحق الغرباء. أين أنت يا “جان جاك روسو” لتسمعهم كيف أن “الأمم تُبنى على أسس لا تُرى: فكر، وضمير، وكرامة.”

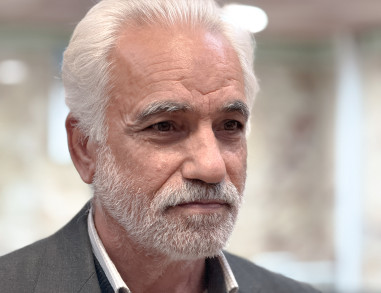

وفي وسط هذا الظلام الثقيل، والضجيج الذليل، والغرق في مستنقع التضليل، حيث القِيَم والمبادئ خلف قضبان السفاهة والتجهيل شعّ نور فيه الأمل، ضياء يزيح تلك العتمة؛ رجلٌ ثابت كالجبال، ساكن كالصباح، بليغ كالفجرفي إشراقه. لا يسأل الناس شكراً ولا يطلب إطراءً؛ قليل المؤونة كثير المعونة.

رجل حَمَل آلام الناس وهمومهم على أكتافه، وتصدى للظالم بحنكته وحسن تدبيره؛ يُحب الفقراء؛ لا يبخل على حاسديه ومبغضيه بالرحمة والدعاء؛ يوصي بالأيتام ومشاريعه لا تخفى على الأنام؛ يدعو لبناء الإنسان، ومنهجه واضح في العدل والسلام.

إنَّه مرجع الأمة السيد علي السيستاني، القائد الذي لم يلتفت يومًا إلى السلطة والجاه، ولم تفتنه الشهرة والأضواء؛ الصادح في صمته، العادل في حكمه، حكيم في الملمات، صبور في النائبات.

تشابكت المصالح وكثرت الأطماع واختلت الاتجاهات فكان هو المعلّم الحقيقي الذي لايكل ولا يمل عن نقل المعارف؛ منبع الخير والبشائر والملهم لكل ثائر وحائر؛ إنّه البوصلة الموجّهة حين يتيه الناس وتشتدّ بهم العواصف.

وحينما تنمحي الضمائر وتغيب القِيَم وتُشوّه المبادئ يكون هو الضمير الصادق، والصدر الرحب الذي يلوذ به القريب والبعيد. قليل الكلام لكن فيها الفصل والسلام؛ لا يطلب الوجاهة لكنه مرجع الأمة وحصنها في مواجهة طوفان الجهل ومد الخراب وطمع الأغراب.

هو باختصار رجل عظيم في زمنٍ قلَّت فيه العظمة، ثمينٌ كالحكمة في زمن كَثُرت فيه الحماقة، رجل اجتمعت فيه كلمات الفيلسوف الألماني “آرثر شوبنهاور” حينما قال: “الرجال العظماء يشبهون النسور، يبنون أعشاشهم في عزلة شاهقة.”